Dalam upaya memperluas basis perpajakan dan mendorong kepatuhan pajak secara sukarela, Pemerintah Indonesia menerapkan skema tarif pajak final sebesar 0,5% dari omzet untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan bagi UMKM yang umumnya tidak memiliki pencatatan keuangan yang memadai. Dengan tarif ini, pemerintah berharap dapat mendorong partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan nasional tanpa membebani mereka dengan kompleksitas perhitungan pajak konvensional yang mensyaratkan pembukuan. Namun, pendekatan ini berbeda dengan prinsip perpajakan umum yang mengukur beban pajak yang efektif atau Effective Tax Rate (ETR).

ETR merupakan suatu tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak, di mana semakin rendah nilai ETR maka semakin baik suatu perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. ETR bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase perusahaan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan.

Dengan tarif efektif ini, perusahaan dapat melihat apakah jumlah pajak yang mereka bayar lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak yang ditetapkan. Sebaliknya, kebijakan tarif final UMKM dihitung berdasarkan omzet bruto yakni Pajak Terutang ÷ Omzet yang menghasilkan angka tetap sebesar 0,5% tanpa mempertimbangkan margin keuntungan. PPh final merupakan pajak penghasilan yang langsung dikenakan atas objek penghasilan tertentu saja dihitung dengan tarif yang telah ditetapkan atas objek terkait, tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sehingga tidak menambah beban administrasi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Dengan demikian, berdasarkan kedua teori tersebut dapat dikatakan bahwa dua pelaku UMKM dengan omzet yang sama tetapi margin laba yang berbeda tetap membayar jumlah pajak yang identik secara nominal, walaupun secara substansi beban fiskalnya berbeda secara signifikan.

Perbedaan ini memperlihatkan ketegangan antara tujuan administratif dan praktis dari kebijakan tarif final dengan asas keadilan dan proporsionalitas yang menjadi dasar teori perpajakan modern. Di satu sisi, tarif 0,5% memberikan insentif kepatuhan dan menyederhanakan proses pelaporan pajak. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menciptakan distorsi keadilan fiskal terutama bagi wajib pajak dengan margin laba tipis. Hal ini juga menimbulkan tantangan metodologis dalam analisis beban pajak sektoral dan kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara, karena pendekatan berbasis omzet tidak mencerminkan kemampuan ekonomis yang sesungguhnya.

Dengan demikian, Kebijakan tarif 0,5% yang bersifat final perlu ditinjau dari segi efektivitas administrasi, keadilan fiskal, dan akurasi pengukuran beban pajak. Penelitian ini penting untuk menjembatani perbedaan, baik melalui penyusunan model ETR yang mencerminkan realitas profitabilitas UMKM, maupun mengevaluasi keberlanjutan tarif final dalam konteks perubahan ekonomi dan digitalisasi sektor usaha. Pemahaman mendalam terhadap ketidaksesuaian antara teori dan praktik ini menjadi dasar yang penting dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang adil dan efisien.

Dalam konteks kepatuhan pajak, tarif final mendorong kepatuhan sukarela karena praktis dan mudah dipahami, namun tidak membangun kebiasaan pembukuan yang dibutuhkan untuk transisi menuju sistem pajak berbasis laba. ETR, meskipun lebih kompleks, justru berpotensi meningkatkan transparansi fiskal dan kualitas pelaporan dalam jangka panjang, serta dapat mendorong optimalisasi penerimaan negara, terutama bagi sektor usaha dengan margin keuntungan yang tinggi.

Oleh karena itu, jika dilihat dari aspek keberlanjutan fiskal dan prinsip keadilan dalam jangka panjang, ETR merupakan pendekatan yang lebih baik dan ideal untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, akuntabel, dan berkelanjutan. Pendekatan terbaik adalah menjadikan tarif final 0,5% sebagai skema transisi, sambil mendorong pelaku usaha untuk naik kelas ke sistem perpajakan reguler berbasis ETR.

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta (KADIN, 2023). Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun dan menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja (KADIN, 2023).

Berdasarkan data KADIN Indonesia pertumbuhan UMKM Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, jumlah UMKM tercatat sebanyak 64,19 juta dan meningkat menjadi 65,47 juta pada tahun 2019, menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,98%. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam sebesar -2,24% menjadi 64 juta, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2021, sektor UMKM menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 2,28% dan jumlah UMKM naik kembali menjadi 65,46 juta.

Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan sebesar -0,70% menjadi 65 juta, mencerminkan tantangan pascapandemi seperti inflasi, ketidakpastian ekonomi global, atau kendala adaptasi terhadap transformasi digital. Pada tahun 2023, UMKM kembali tumbuh positif sebesar 1,52% dengan total jumlah mencapai 66 juta. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa sektor UMKM Indonesia cukup resilien, mampu bangkit dari tekanan krisis, dan menunjukkan potensi pertumbuhan berkelanjutan dengan dukungan kebijakan yang tepat.

Indonesia saat ini menerapkan skema pemajakan final untuk UMKM sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022. Skema ini menggunakan tarif tetap sebesar 0,5% dari omzet bruto dengan masa berlaku tertentu. Pendekatan ini bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan, mendorong kepatuhan formal, serta memperluas basis pajak UMKM. Namun demikian, keberlanjutan dan keadilan dari pendekatan ini mulai dipertanyakan, terutama dalam konteks efisiensi fiskal jangka panjang dan integrasi sistem pelaporan keuangan yang akuntabel.

Sebagai pembanding, sejumlah negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang telah mengadopsi skema pengenaan pajak penghasilan yang didasarkan pada laba kena pajak. Negara-negara tersebut tidak lagi mengandalkan sistem berbasis omzet, melainkan menggunakan tarif progresif atau insentif khusus terhadap laba yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Misalnya, Malaysia menetapkan tarif 17%-24% untuk laba UMKM sampai RM 600.000 (Thirosha, 2025). Dalam sistem perpajakan Singapura, entitas usaha baik yang berstatus residen maupun nonresiden dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri pada saat penghasilan tersebut timbul, serta atas penghasilan luar negeri pada saat diterima di Singapura dengan tarif flat sebesar 17%.

Namun, pemerintah menyediakan fasilitas insentif berupa pembebasan sebagian pajak, serta insentif pembebasan pajak selama tiga tahun pertama bagi perusahaan rintisan yang memenuhi kriteria tertentu (PwC, 2025). Kebijakan ini bertujuan mendukung pertumbuhan usaha rintisan dan mendorong kewirausahaan lokal.

Dalam sistem perpajakan Thailand, usaha kecil dan menengah (UKM) memperoleh keringanan tarif pajak penghasilan badan (CIT) yang bersifat progresif. Perusahaan dengan laba bersih hingga 300.000 baht dibebaskan dari pajak, sementara laba antara 300.001 hingga 3.000.000 baht dikenai tarif 15%, dan laba di atas 3.000.000 baht dikenai tarif 20% di mana insentif ini hanya berlaku bagi perusahaan dengan total pendapatan tidak melebihi 30 juta baht per tahun dan modal disetor maksimum 5 juta baht (Ayman Falak, 2023). Skema ini bertujuan mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UKM melalui beban pajak yang lebih ringan.

Dari sisi keadilan pajak, skema tarif berdasarkan laba lebih merepresentasikan prinsip ability to pay dibandingkan tarif final. Hal ini karena pajak dikenakan atas laba bersih yang mencerminkan kapasitas ekonomi riil pelaku usaha. Dalam sistem final, UMKM yang mengalami kerugian tetap dikenakan pajak selama masih memiliki omzet, sedangkan dalam sistem berbasis laba, hanya yang memperoleh keuntungan yang dikenakan pajak. Pendekatan ini mendorong pembukuan dan laporan keuangan yang lebih akuntabel serta memperkuat basis data fiskal pemerintah.

Dengan mempertimbangkan arah reformasi perpajakan, sistem tarif berdasarkan laba tampak lebih unggul dalam jangka panjang dibandingkan tarif final. Meskipun memerlukan kesiapan administratif dan peningkatan literasi akuntansi di kalangan UMKM, transisi ke skema ini dapat dilakukan secara bertahap melalui model hibrida atau simplified accounting scheme. Negara-negara ASEAN yang telah menerapkan sistem ini dapat diadaptasi sesuai kapasitas pelaku UMKM.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa skema tarif berdasarkan laba memiliki keunggulan lebih signifikan dibandingkan skema tarif final, khususnya dalam hal keadilan fiskal, transparansi, dan kepatuhan yang berkelanjutan. Indonesia perlu menyiapkan transisi menuju sistem tersebut untuk memperkuat fondasi fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Keadilan merupakan fondasi utama dalam sistem perpajakan yang berkelanjutan. Teori oleh Reinhold Zippelius, seorang filsuf hukum menjadi acuan penting dalam merumuskan dan mengevaluasi tata cara perpajakan. Zippelius membagi keadilan ke dalam lima bentuk utama yakni keadilan komutatif, distributif, legal, moral, dan sosial (Direktorat Jendral Pajak, 2023). Keadilan komutatif menekankan perlakuan setara dalam hubungan timbal balik, misalnya antara negara dan wajib pajak. Dalam konteks ini, penerbitan Surat Ketetapan Pajak oleh DJP setelah proses pemeriksaan merupakan cerminan dari keadilan komutatif, di mana setiap wajib pajak dikenai kewajiban sesuai dengan kondisi riil dan ketentuan yang berlaku.

Namun, realitanya tidak selalu mencerminkan keadilan secara sempurna, karena kerap ditemukan kesalahan administratif atau interpretasi aturan. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem perpajakan Indonesia memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan pembetulan atau permohonan pengurangan sanksi administratif. Prosedur ini memungkinkan koreksi atas kesalahan penulisan, perhitungan, atau penerapan aturan dalam surat ketetapan pajak, sekaligus memberi peluang kepada wajib pajak yang merasa diperlakukan tidak adil untuk mendapatkan keadilan.

Hal ini mencerminkan penerapan keadilan komutatif sekaligus distributif, karena mempertimbangkan proporsi beban pajak berdasarkan kondisi wajib pajak. Di sisi lain, keadilan distributif terlihat dalam penerapan pajak progresif yang mengatur kontribusi sesuai kemampuan ekonomi masing-masing individu atau kelompok.

Sementara itu, keadilan legal menurut Zippelius menuntut adanya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, hal ini berarti seluruh proses perpajakan harus dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten.

Selain itu, diperlukan juga keadilan moral, yaitu prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial, baik dari pihak wajib pajak maupun otoritas pajak, yang menjadi dasar kepercayaan dan legitimasi sistem perpajakan. Selain itu, keadilan sosial juga penting, dengan pajak yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial, terutama di daerah tertinggal. Teori Kemudahan Administrasi Publik (Ease of Administration) merupakan kemudahan dalam administrasi yang menjadi prinsip penting dalam sistem pemungutan pajak (Rosdiana, 2011).

Menurut Rosdiana, ada beberapa indikator dalam prinsip ease of administration ini yaitu, Certainty yang menyatakan bahwa harus ada kepastian dari Wajib Pajak maupun Fiskus mengenai Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, serta bagaimana prosedur perpajakannya. Efficiency, bagi fiskus adalah biaya untuk melakukan pengawasan dan administrasi terhadap Wajib Pajak relatif rendah, sedangkan bagi Wajib Pajak, biaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan relatif rendah. Convenience of Payment, Pajak dipungut pada saat yang tepat (Pay As You Earn).

Prosedur pembayaran Simplicity, mudah dilaksanakan dan tidak berbelit-belit. Dengan demikian, meskipun kebijakan pengenaan PPh final sebesar 0,5% atas omzet UMKM sejalan dengan prinsip Ease of Administration, terdapat ketimpangan dalam keadilan fiskal. Dalam konteks teori perpajakan modern, khususnya pendekatan ETR, pajak idealnya mencerminkan kemampuan ekonomi riil dari wajib pajak, bukan sekadar angka omzet bruto.

Ketika dua pelaku usaha dengan margin keuntungan berbeda membayar pajak dalam jumlah yang sama karena omzet yang setara, prinsip keadilan distributif tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penting untuk merancang kebijakan pajak yang sederhana dan adil, mengaitkan kemudahan administrasi dengan proporsionalitas beban fiskal untuk efektivitas sistem perpajakan berkelanjutan.

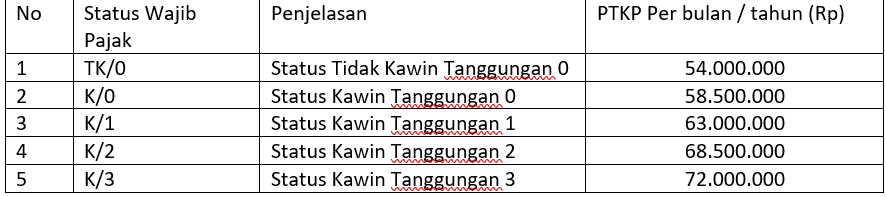

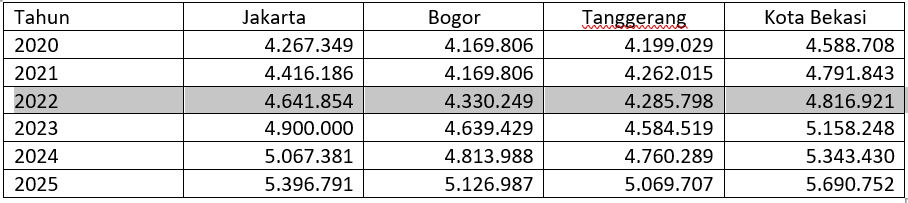

Penerapan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet dinilai sederhana dan praktis untuk administrasi pajak. Namun, dari segi kaidah keadilan dan prinsip ability to pay (kemampuan membayar), kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari aspek keadilan horizontal, kebijakan ini dianggap adil untuk semua UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar dan memberi perlindungan pada usaha kecil dengan adanya pengecualian pajak bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp 500 juta per.

Namun, dari sisi keadilan vertikal, kebijakan ini dinilai kurang tepat karena pajak tetap dikenakan berdasarkan omzet, meskipun pelaku usaha sedang merugi atau memiliki margin keuntungan yang sangat kecil, sehingga berpotensi membebani wajib pajak yang sebenarnya belum memiliki kemampuan ekonomis untuk membayar pajak. Hal ini juga menyiratkan ketidaksesuaian terhadap prinsip ability to pay, karena kemampuan membayar seharusnya dihitung dari laba, bukan dari omzet kotor. Dengan demikian, meskipun tarif PPh Final 0,5% ini memberikan kemudahan bagi UMKM dari sisi kepatuhan dan pengawasan, namun secara prinsip ideal, sistem perpajakan yang berbasis laba akan lebih mencerminkan keadilan dan kemampuan membayar wajib pajak secara lebih tepat.

Lebih jauh, pendekatan tarif PPh final 0,5% menyebabkan penyimpangan terhadap pengukuran ETR secara teoritis. Akibatnya, secara administratif tidak merefleksikan beban pajak riil yang ditanggung wajib pajak berdasarkan efisiensi dan profitabilitas usahanya.

Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan antar pelaku usaha dan stagnasi kepatuhan jangka panjang. Karena tarif final ini tidak mewajibkan pembukuan atau pelaporan laba, banyak UMKM menjadi nyaman dalam sistem pajak yang sederhana ini dan enggan beralih ke sistem yang lebih formal. Hal ini berisiko memperluas zona abu-abu ekonomi yang sulit dipantau secara fiskal. Selain itu, pendekatan tarif tunggal juga tidak mempertimbangkan perbedaan karakteristik sektor usaha. Sektor perdagangan dengan margin tipis dapat terdampak lebih besar daripada sektor jasa yang memiliki margin lebih tinggi.

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, khususnya pelaku UMKM yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan secara formal, pemerintah menyediakan alternatif metode penghitungan penghasilan kena pajak melalui pendekatan norma. Norma penghitungan adalah pedoman yang dipakai untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Norma ini ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan wilayah, serta rata-rata profitabilitas. Penggunaan norma memberikan solusi praktis bagi UMKM yang belum memiliki kapasitas sumber daya yang memadai dalam menyusun laporan keuangan. Dengan demikian, penghitungan pajak menjadi lebih sederhana dan tetap memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Namun demikian, penerapan norma penghasilan neto memiliki tantangan terkait keadilan fiskal karena tarifnya bersifat umum dan tidak selalu mencerminkan realitas ekonomi masing-masing pelaku usaha.

Kebijakan pajak final untuk UMKM perlu dievaluasi dan disesuaikan agar mendorong UMKM masuk ke sistem perpajakan reguler yang lebih mencerminkan kapasitas ekonominya secara proporsional. Secara umum, kebijakan pajak final UMKM dengan tarif 0,5% atas omzet memang berhasil mencapai sebagian dari tujuannya, khususnya dalam aspek penyederhanaan administrasi pajak dan peningkatan kepatuhan formal di kalangan pelaku UMKM. Hal ini mencerminkan keberhasilan kebijakan dari sisi perluasan basis pajak dan reduksi beban kepatuhan (compliance cost), yang sebelumnya menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.

Namun demikian, jika ditinjau dari sisi substansi fiskal, kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai tujuan jangka panjangnya, seperti keadilan perpajakan, peningkatan transparansi usaha, dan kesinambungan penerimaan negara. Sifat final dan flat dari tarif 0,5% tidak membedakan antara UMKM berkeuntungan tinggi atau rendah, sehingga kurang mendorong perbaikan tata kelola keuangan dalam jangka panjang.

Selain itu, kebijakan ini belum cukup berhasil mendorong transformasi struktural UMKM ke level usaha menengah yang lebih mapan Banyak pelaku UMKM bertahan pada skema tarif final karena praktis dan mudah sehingga terjadi “stagnasi kepatuhan.” Padahal, tujuan strategis dari kebijakan seharusnya menarik dan membina UMKM agar siap pada sistem perpajakan berbasis laba yang lebih akuntabel.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan ini efektif secara administratif, efektivitas substansialnya masih terbatas. Tujuan jangka pendek mungkin tercapai, tetapi tujuan jangka panjang seperti keadilan fiskal, peningkatan tata kelola usaha, dan pertumbuhan sektor formal masih membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan bertahap.

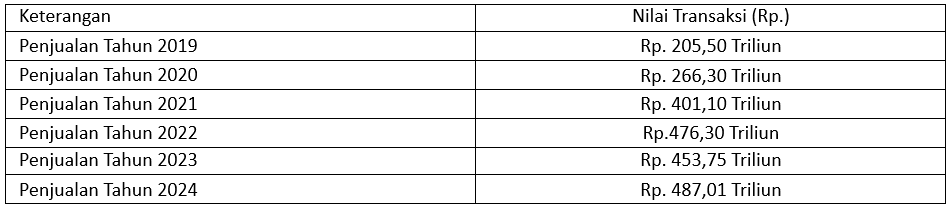

Berdasarkan uraian kebijakan tarif pajak final 0,5% bagi UMKM dan data-data terkait, dapat disimpulkan bahwa Indonesia Indonesia belum mencapai tujuan idealnya terutama dari segi keadilan fiskal dan efektivitas jangka panjang. Di satu sisi, kebijakan ini telah mempermudah administrasi, meningkatkan kepastian hukum, dan mendorong partisipasi UMKM dalam perpajakan, yang terlihat dari pertumbuhan UMKM pascapandemi dan peningkatan penerimaan pajak yang terus menunjukkan tren positif selama tiga tahun terakhir. Peningkatan tersebut juga didorong oleh reformasi di DJP dan berbagai insentif yang memperkuat kepatuhan sukarela. Namun, dari sisi substansi keadilan pajak, kebijakan ini menyisakan sejumlah tantangan mendasar. Tarif pajak final berbasis omzet mengabaikan variasi margin keuntungan UMKM, sehingga merugikan UMKM yang memiliki margin kecil.

Hal ini bertentangan dengan prinsip equity dalam teori perpajakan, termasuk teori keadilan distributif dan komutatif menurut Zippelius, yang menekankan perlakuan fiskal yang proporsional terhadap kapasitas ekonomi masing-masing wajib pajak. Dengan demikian, walaupun kebijakan ini sukses dalam aspek administrative feasibility dan simplicity, namun keberhasilan dari sisi justice dan economic accuracy masih terbatas.

Indonesia masih perlu mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif, seperti pendekatan hybrid antara omzet dan laba bersih atau dengan memberikan opsi pembukuan sederhana bagi UMKM yang mulai berkembang untuk dapat mencapai sistem perpajakan yang adil, efisien, sederhana, dan mampu mencerminkan kemampuan ekonomi riil wajib pajak dalam jangka panjang.

Terdapat sejumlah dampak tak terduga (unintended impact) dari penerapan kebijakan tarif pajak final sebesar 0,5% atas omzet UMKM yang perlu dikaji secara kritis. Pertama, kebijakan ini menyebabkan beban pajak yang tidak proporsional terhadap margin keuntungan. Karena dasar pengenaan pajaknya adalah omzet, bukan laba bersih, UMKM dengan margin keuntungan rendah dikenakan jumlah pajak yang sama dengan UMKM yang memiliki margin besar.

Hal ini menimbulkan tekanan fiskal bagi pelaku usaha yang berada pada sektor dengan biaya tinggi dan persaingan harga yang ketat. Kedua, terdapat disinsentif bagi pelaku usaha untuk berkembang (growth disincentive), karena cenderung menjaga skala usaha agar tidak terkena kewajiban pajak yang lebih kompleks. Ketiga, kebijakan ini dapat menciptakan distorsi kompetisi antar UMKM. UMKM yang efisien dengan margin tinggi mampu menanggung beban pajak dengan lebih ringan dibandingkan UMKM dengan margin kecil, sehingga kompetisi menjadi tidak setara secara struktural.

Selain itu, minimnya persyaratan administrasi seperti pembukuan atau pelaporan laba-rugi membuat pengelolaan keuangan menjadi kurang transparan dan menyulitkan akses ke lembaga keuangan karena tidak tersedianya dokumen keuangan yang diperlukan. Penggunaan basis omzet sebagai dasar pajak membuka peluang terjadinya pelaporan yang tidak akurat atau manipulatif. Pelaku usaha mungkin tergoda untuk melaporkan omzet yang lebih rendah dari realita guna menekan kewajiban pajak, yang pada gilirannya menyulitkan otoritas pajak dalam pengawasan dan validasi data.

Penerapan kebijakan tarif pajak final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM pada dasarnya mencerminkan prinsip Ease of Administration dalam administrasi perpajakan. Kebijakan ini memberikan kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak, terutama bagi pelaku usaha dengan kapasitas administrasi terbatas. Dari perspektif final income tax, pendekatan ini menghilangkan kewajiban pembukuan dan pelaporan komprehensif, sehingga memperkecil beban kepatuhan pajak (compliance cost) pada sektor UMKM.

Namun demikian, bila dikaitkan dengan ETR, kebijakan ini menimbulkan distorsi, karena tarif tunggal yang dikenakan tanpa mempertimbangkan tingkat laba atau kapasitas riil masing-masing pelaku usaha dapat menyebabkan ketidakadilan horizontal. Terakhir, sistem ini menyulitkan pemerintah dalam melakukan analisis fiskal berbasis kapasitas riil UMKM karena tidak tersedia data informasi keuangan yang representatif.

Ketiadaan informasi ini dapat mengaburkan evaluasi kontributif sektor UMKM terhadap penerimaan negara serta menghambat perumusan kebijakan fiskal berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan demikian, meskipun tarif final 0,5% memberikan simplifikasi prosedural, berbagai dampak negatif yang menyertainya menuntut peninjauan ulang untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan fiskal.

Kebijakan pengenaan tarif pajak final sebesar 0,5% dari omzet bagi pelaku UMKM telah memberikan kemudahan administratif dan meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan nasional. Namun, untuk meningkatkan keadilan fiskal dan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi, kebijakan ini perlu perlu disempurnakan di masa mendatang.

Salah satu arah perbaikannya adalah dengan menerapkan pajak progresif yang lebih adil, di mana tarif disesuaikan berdasarkan keuntungan agar UMKM dengan margin rendah tidak menanggung beban yang sama seperti yang bermargin tinggi, sejalan dengan prinsip ability to pay. Kebijakan tarif pajak final sebesar 0,5% dirancang untuk menyederhanakan kewajiban administrasi perpajakan, terutama bagi pelaku usaha dengan keterbatasan kapasitas pencatatan dan pelaporan.

Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini menimbulkan isu ketidakadilan karena tidak mempertimbangkan variasi margin keuntungan antar pelaku usaha. Dalam konteks ETR, skema ini menghasilkan beban pajak efektif yang tidak proporsional. Sebagai alternatif, pendekatan berbasis norma dapat diintegrasikan kembali dalam skema pengenaan pajak final. Meskipun norma ini telah lama diberlakukan sebelum kemunculan tarif final 0,5%, secara hukum ia tetap berlaku dan dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan penghasilan neto wajib pajak berdasarkan omzet dan karakteristik sektoral. Dalam skema ini, perhitungan dilakukan dengan mengalikan omzet dengan tarif norma untuk menghasilkan estimasi penghasilan neto, yang kemudian dikalikan dengan tarif final.

Skema ini tetap sederhana, namun lebih adil karena mempertimbangkan estimasi laba usaha sebagai dasar pengenaan pajak, sekaligus menurunkan beban pajak secara signifikan dibanding skema 0,5%. Pendekatan ini membawa nuansa baru dalam Final Income Tax, dengan mengombinasikan prinsip kemudahan dan keadilan, selain memberikan simplifikasi prosedural, model ini juga menjawab kritik terhadap ketimpangan beban pajak antar pelaku UMKM. Oleh karena itu, peninjauan ulang terhadap kebijakan tarif final perlu dipertimbangkan.

Dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya sederhana tetapi juga adil, pendekatan berbasis Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dapat diadaptasi dan dikombinasikan ke dalam skema tarif final. Meskipun selama ini NPPN digunakan dalam kerangka perhitungan pajak dengan tarif progresif dalam konteks reformasi kebijakan UMKM, NPPN dapat dikombinasikan dengan tarif final untuk menghasilkan sistem yang sederhana dan lebih adil dibanding sistem final 0,5% langsung atas omzet. Dalam usulan ini, perhitungan dilakukan dengan rumus: Omzet × Tarif Norma × Tarif Final, di mana tarif final yang digunakan bukan lagi 0,5%, tetapi sebesar 0,1%.

Artinya, norma digunakan untuk memperkirakan laba usaha, namun tidak dikalikan tarif progresif seperti pada skema pelaporan penuh, melainkan tetap menggunakan tarif final. Tujuannya adalah mempertahankan kesederhanaan administratif, sekaligus menghadirkan dimensi keadilan melalui pengenaan pajak atas estimasi laba.

Skema ini tetap memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM yang belum mampu menyusun pembukuan, namun memberikan pengurangan beban pajak (tax reduction) yang lebih proporsional karena tidak semua omzet dianggap sebagai dasar pengenaan pajak. Jika dibandingkan dengan sistem final 0,5% langsung atas omzet, penggunaan norma terlebih dahulu untuk memperkirakan neto kemudian dikenakan tarif final 0,1% akan memberikan beban pajak yang lebih adil, terutama bagi pelaku UMKM dengan margin laba rendah.

Dengan demikian, pendekatan ini secara tidak langsung menjawab kritik terhadap sistem final yang dianggap “lump-sum” dan tidak memperhatikan kemampuan membayar (ability to pay). Meskipun bersifat normatif dan bukan berbasis laporan keuangan aktual, penggunaan norma tetap mewakili profit sebagai dasar keadilan vertikal dan horizontal dalam perpajakan.

Maka, kombinasi ini bukan sekadar teknis fiskal, tetapi juga mencerminkan kompromi antara prinsip keadilan dan prinsip ease of administration. Usulan tarif final sebesar 0,1% didasarkan pada prinsip kompetitivitas dan benchmark global, terutama merujuk pada yurisdiksi seperti Bahama dan Kepulauan Cayman yang hingga saat ini memberlakukan tarif PPh badan sebesar 0%. Sebagai negara dengan struktur pajak yang sangat rendah (bahkan nihil), kedua negara tersebut menarik perhatian dunia usaha karena memberikan kemudahan dan insentif fiskal yang kuat. Dalam kerangka ini, Indonesia sebagai negara berkembang perlu merancang skema yang tetap memberikan kontribusi fiskal dari sektor informal dan UMKM, namun tidak membebani secara berlebihan.

Tarif 0,1% atas laba estimasi menjadi titik temu antara asas keadilan, kemudahan, dan penerimaan negara, juga menjadi bentuk signal bahwa negara memberikan dukungan penuh terhadap sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dibanding skema flat 0,5% atas omzet, pendekatan berbasis laba estimasi lebih representatif dan adil, khususnya bagi UMKM yang beroperasi di sektor dengan margin tipis.

Dalam kesimpulannya, skema kombinasi norma penghasilan neto dan tarif final 0,1% ini dapat dikembangkan sebagai model Tarif Final Alternatif yang sederhana dan adil. Hal ini sekaligus menjawab kebutuhan akan sistem perpajakan yang berlandaskan pada simplifikasi, efisiensi, dan keadilan fiskal yang lebih inklusif terhadap keragaman kondisi usaha di sektor UMKM.

Dari sisi keadilan fiskal, tarif 0,1% menjadi bentuk kompromi yang adil karena pajak dikenakan atas laba estimatif, bukan atas omzet kotor. Artinya, walaupun skema ini tetap bersifat final dan sederhana, ia mengandung elemen ability to pay karena estimasi profit menjadi dasar pengenaan pajak. Secara fiskal makro, penurunan tarif dari 0,5% ke 0,1% dapat dikompensasi dengan perluasan basis pajak yang lebih adil dan realistis.

Penerapan skema ini juga menghindari “over-taxation” terhadap UMKM yang operasionalnya efisien tetapi profitabilitasnya rendah. Pemilihan tarif 0,1% juga mempertimbangkan bahwa dalam sistem final berbasis norma, beban pajak tidak bisa disamakan dengan tarif final atas omzet kotor. Oleh sebab itu, 0,1% dinilai optimal karena secara praktis setara atau bahkan lebih rendah dari ETR riil pelaku UMKM di banyak sektor, sekaligus menjaga daya saing, arus kas, dan insentif untuk patuh. Dengan demikian, tarif final 0,1% atas omzet setelah dikalikan norma penghasilan neto dapat dikembangkan sebagai skema Tarif Final II, yaitu tarif final berbasis estimasi laba, bukan omzet bruto.

Skema ini tetap mempertahankan kesederhanaan prosedural, namun lebih akurat merefleksikan kemampuan ekonomis wajib pajak, sehingga memberikan keseimbangan antara efisiensi sistem dan prinsip keadilan fiskal yang inklusif. Selanjutnya, penting juga untuk mendorong penggunaan aplikasi pembukuan digital untuk meningkatkan literasi keuangan dan transisi ke sistem pajak berbasis laba. Kebijakan yang fleksibel juga diperlukan dengan memberi opsi pilihan skema pajak kepada pelaku UMKM, baik tetap menggunakan skema final maupun beralih ke pembukuan biasa, sesuai dengan kapasitas administratif dan skala usaha masing-masing.

Dalam mendukung hal tersebut, pemerintah juga perlu memperkuat literasi perpajakan dan pendampingan UMKM, terutama melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, dinas koperasi usaha kecil dan menengah (DINKOP UKM), konsultan pajak, dan komunitas bisnis lokal, agar kepatuhan pajak yang dibangun bersifat sukarela dan berbasis pemahaman yang kuat.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil yang memiliki margin laba rendah atau yang terdampak krisis seperti pandemi, disarankan adanya perluasan insentif atau pengurangan tarif sementara sebagai bentuk perlindungan fiskal. Terakhir, skema pajak final dapat diharmonisasikan dengan tujuan pembangunan sosial dan lingkungan melalui insentif tambahan, seperti tarif lebih rendah bagi UMKM yang ramah lingkungan dan berorientasi ekspor.

Dengan berbagai perbaikan tersebut, kebijakan perpajakan terhadap UMKM tidak hanya menjadi alat penghimpunan penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Penulis adalah anggota IKPI Cabang Kota Bandung

Juan Kasma, Alvi Diani Khoirunissa

Email: alvidianikhoirunissa@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

Ayman Falak , M. (2023). “A guide to taxation in thailand. ASEAN Business News”. https://www.aseanbriefing.com/news/a-guide-to-taxation-in-thailand.

Direktorat Jenderal Pajak (2023). “Keadilan dalam tata cara perpajakan indonesia: Tantangan dan harapan”. http://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dalam-tata-cara-perpajakan-indonesia-tantangan-dan-harapan

Direktorat Jenderal Pajak (2023). “UMKM marak, ekonomi bergerak, dan peran pajak”. http://pajak.go.id/id/artikel/umkm-marak-ekonomi-bergerak-dan-peran-pajak

Direktorat Jenderal Pajak (2025).”Jangan Sampai Terlewat Pemberitahuan Penggunaan Norma (NPPN)”. https://pajak.go.id/id/artikel/jangan-sampai-terlewat-pemberitahuan-penggunaan-norma-nppn

Kadin Indonesia (2023). “Umkm indonesia”. https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/

Thirosha (2025). “Malaysian SME Tax Incentives Guide 2025”, Incorp Malaysia. https://malaysia.incorp.asia/guides/malaysian-sme-tax-incentives-guide/

PwC (2025), “Singapore CorporateTaxes on Corporate Income”. 2025, https://taxsummaries.pwc.com/singapore/corporate/taxes-on-corporate-income

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Rosdiana, Edi Slamet Irianto & Titi Muswati Putranti, Teori Pajak Pertambahan Nilai: Kebijakan Dan Implementasinya di indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, 82)